岩波書店から『台湾の少年』という本が出ています。絵本と言うには内容が重いので、いわゆる「大人向け絵本」というジャンルにでも相当するのでしょうか?

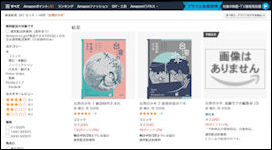

それはともかく、この『台湾の少年』は現在第一巻と第二巻が刊行済みで、近く第三巻が刊行されます。年内には第四巻が出て完結だそうです。その『台湾の少年』をアマゾンの検索窓に入力して検索した結果が右の画像です。

それはともかく、この『台湾の少年』は現在第一巻と第二巻が刊行済みで、近く第三巻が刊行されます。年内には第四巻が出て完結だそうです。その『台湾の少年』をアマゾンの検索窓に入力して検索した結果が右の画像です。

最初にこの『台湾の少年』が三つ並んで表示されたのはさすがと言えますが、あたしが気になったのはこのタイトルです。

台湾の少年 1 統治時代生まれ

台湾の少年 2 収容所島の十年

台湾の少年: 戒厳令下の編集者 (3)

と表記されています。わざわざアマゾンが表記をいじくるとは思えませんので、この表記は岩波書店の担当者が登録したままなのでしょう。第三巻になると(3)とカッコ付きで表記され、なおかつ副題は先に来ています。正題と副題との間に「:」なんかも挟まっています。

こういうシリーズものの表記の揺れ、あたしって気になって仕方がないんですよね。もちろん、あたしの勤務先の刊行物にもこういった不統一は多々ありますので、見つけたときには担当者に訂正をお願いしますが、すべてが直りきっていないことでしょう。情けないことです。